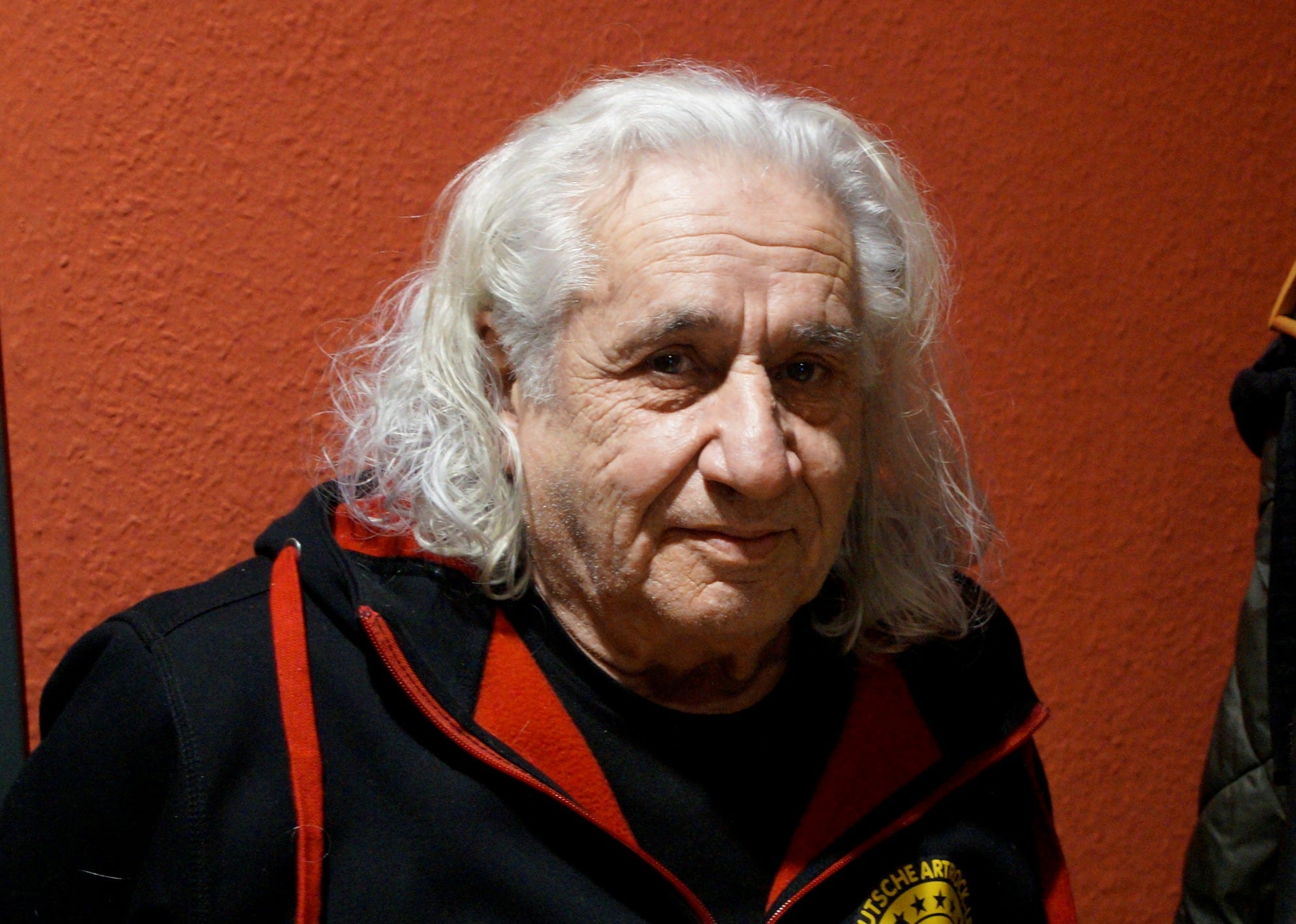

Gunter Böhnke lebt und arbeitet für das Sächsisch

Er steht bereits seit gefühlten Ewigkeiten auf der Bühne. Begonnen hat es mit fünf als vierter Zwerg in einer „Schneewittchen“-Aufführung. Er hätte aber auch Fußballer werden können, kickte mit sieben als Mittelstürmer bei „Chemie Radebeul“ und mit sechzehn als Bezirksmeister und Bezirksauswahlspieler sogar Kandidat für die DDR-Auswahl. Aus der Schauspielkarriere wurde nach dem Abitur auch nichts. Dafür arbeitete er nach erfolgreichem Anglistik-, Germanistik- und Pädagogik-Studium als Übersetzer, ehe es ihn als Gründungsmitglied des Studentenkabaretts „academixer“ 1966 doch auf die Bühne zog. Inzwischen ist er dafür bekannt, der sächsischen Sprache die ihr zustehende Bedeutung beizumessen. Er sagt: „Die Umgangssprache erkennt man daran, wie man mit seiner Sprache umgeht“ – Gunter Böhnke.

Laut Biografie kurz vor einer Fußballer-Karriere gestanden. Welche Empathie gibt´s heute noch fürs runde Leder?

Böhnke: Ich bin kein Fan einer bestimmten Mannschaft, schaue Bundesliga in der Sportschau. Dabei liegt mir RB Leipzig näher am Herzen als Dresden. Gelegentlich schau ich auch mal ein Länderspiel.

Nochmal zur Karriere. Wie oft wird noch für Übersetzungen angefragt?

Böhnke: 1994 hab´ ich mit dem Übersetzen aufgehört. Mit der übrigens einzigen Übersetzung aus dem Angelsächsischen ins Sächsische („De wuhdsche Schdrahsse“, der Verssammlung von Chestertons „The Wandering Road“) beendete ich meine Übersetzerlaufbahn.

Es besteht erstaunliche Harmonie zwischen einer sehr jungen Frau, Kristina vom Dorf, und einem „alten, weißen Mann“. Sie beide haben sich über die sächsische Sprache gefunden. Ist eine Kontaktaufnahme in sächsisch ansonsten von Vorteil oder eher nicht zu empfehlen?

Böhnke: Sächsisch ist überall in der Welt bekannt. Das kann ich aus Besuchen in Tasmanien und den USA belegen. Und das sind bekanntlich keine Nachbarstaaten.

Fast zu viele versuchen sich am sächsischen Dialekt. „Den Unterkiefer vorschieben und die Laute herausströmen lassen“ hilft meist wenig beim Imitieren. Was fehlt den „Lächerlichmachern“?

Böhnke: Es sind einfach keine Sachsen. Ihnen alle fehlt die in den Genen steckende Intonation. Traurig, dass selbst bei Bully Herbig Sachsen von „Ausländern“ dargestellt werden.

Traurig ist doch auch, dass die jüngeren Generationen mit Grammatik und Literatur wenig am Hut haben. Als studierter Anglistiker, Germanist und Pädagoge muss sich doch die Frage aufdrängen: Hat die deutsche Sprache heute in der Schulbildung den ihr zustehenden Stellenwert?

Böhnke: Da ist zu viel Reglementierung im Spiel, die am Bedürfnis der Sprache vorbei geht. Im Duden stand früher, was richtig ist, existiert. Heute wird darin ein Rat gegeben. (schüttelt den Kopf) Und ein Rat für deutschen Rechtschreibung entscheidet über richtig und falsch.

Da hat´s das Kabarett etwas einfacher, kann auch für neue Wortschöpfungen sorgen. Die gab’s ja auch im Duett mit Bernd-Lutz Lange. Selbst noch mit 82 auf der Bühne. Fehlt Bernd-Lutz irgendwie-wo?

Böhnke: Wir sind immer noch gut befreundet. Der jetzige Abschnitt passiert mit Kristina und ist richtig schön.

Was macht eigentlich die Narkolepsie. Nicht dass die mal, auch hinsichtlich des Alters, auf der Bühne „zuschlägt“ oder trifft da der Buchtitel zu: Das mach ich doch im Schlaf?

Böhnke: Bei den academixern ist´s zweimal passiert. (lacht) Aber ansonsten bin ich ziemlich munter.

Apropos academixer – Welche Bedeutung hat heute das Kabarett in seinem ureigensten Sinn neben Leuten wie Torsten Sträter, Lisa Eckhart oder Dieter Nuhr, die große Säle füllen?

Böhnke: Die „Soloprogramm-Protagonisten“ sind derzeit am dransten. Das Ensemble-Kabarett als politisches Ventil ist so nicht mehr gefragt.

Ist demzufolge die Stand-up-Comedy der Feind des Kabaretts?

Böhnke: Von den 20ern bis in die 80er war Intelligenz auf beiden Seiten gefragt, auf der Bühne und im Publikum, um zwischen den Zeilen hören zu können. Das war zum Teil Kleinkunst-Schauspielerei. Heute zieht jemand ein T-Shirt an, klopft Sprüche… ist nicht viel zum Nachdenken dabei.

Ist Kabarett heute einfacher, weil alles gesagt werden kann?

Böhnke: Wie bereits geschildert, hat das klassische Kabarett seinen ureigensten Sinn verloren. Auch weil es das Publikum verlernt hat, zwischen den Zeilen lesen zu können und lesen zu wollen.